Многие сейчас говорят о китайской аэробной ферментации как о революционном способе переработки органических отходов. И это не случайно – там действительно достигнуты неплохие результаты, особенно в контексте огромных объемов пищевых отходов. Но, как и всегда, не стоит воспринимать всё, что происходит за границей, как готовое решение. На практике, внедрение подобных технологий в российских условиях – это задача со своими нюансами и подводными камнями. Попытаюсь поделиться опытом, как удачным, так и не очень, чтобы помочь сформировать более адекватное представление о перспективности и сложности этой области.

Вкратце, аэробная ферментация – это процесс разложения органических веществ микроорганизмами в присутствии кислорода. В отличие от анаэробного сбраживания (когда кислорода нет), аэробный процесс дает более чистые продукты и обычно происходит быстрее. Наиболее часто обсуждаются варианты, использующие бактерии и грибы, способные разлагать пищевые отходы (остатки овощей, фруктов, зерна) в ценные продукты – биогаз и биоудобрения.

Интерес к этой технологии объясняется несколькими факторами. Во-первых, это решение проблемы утилизации отходов. Во-вторых, производство биогаза – это источник возобновляемой энергии. В-третьих, биоудобрения – это экологичная альтернатива минеральным удобрениям. В Китае, где проблема утилизации органических отходов стоит особенно остро, этот подход активно поддерживается государством и активно развивается, что проявляется в создании множества предприятий, специализирующихся на этой технологии. Ведь отходы – это не просто мусор, это потенциальный ресурс, если правильно организовать процесс.

И вот здесь важно сразу отметить: китайский опыт, безусловно, ценен, но не всегда напрямую применим к российской действительности. Климат, состав отходов, уровень технологического развития – все это влияет на эффективность аэробной ферментации. Например, в промышленных масштабах, при наличии развитой инфраструктуры для сбора и сортировки отходов, всё выглядит гораздо проще. А вот в небольших городах и селах, где отходы смешанные и не всегда переработанные, необходим более комплексный подход.

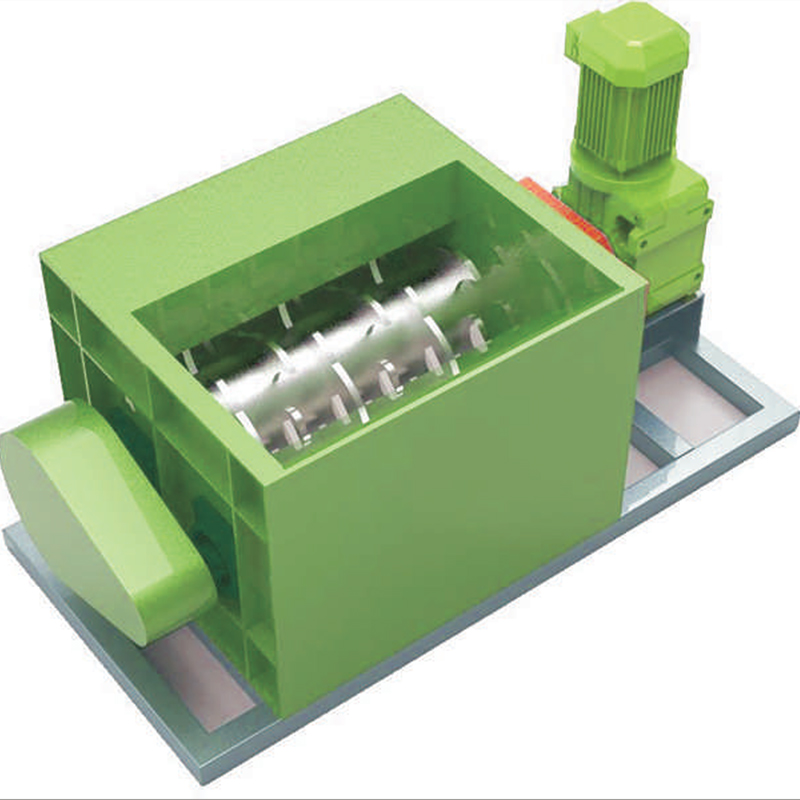

ООО Сычуань Еьцзе Экологических и Технологий (Yejie) – компания, специализирующаяся на переработке отходов и производстве оборудования для пиролиза, я неоднократно встречала в профессиональных дискуссиях как пример успешного внедрения технологий утилизации отходов в Китае. Они предлагают решения для пиролиза пластиковых отходов, что, конечно, несколько отличается от чистой аэробной ферментации, но демонстрирует подход к переработке отходов как ценного ресурса. Компания активно развивает производство оборудования для пиролиза отходов пластмасс на салазках (GreenPyro Magic Box), это пример китайской инженерной мысли.

Но, вернувшись к аэробной ферментации, одним из самых распространенных вызовов, с которыми сталкиваются производители в России, является обеспечение стабильного процесса. Микроорганизмы очень чувствительны к изменениям температуры, влажности, pH и составу питательной среды. Неправильный подбор штаммов и нарушение условий ферментации могут привести к снижению выхода биогаза и биоудобрений, а в худшем случае – к остановке процесса.

В одном из регионов, где я участвовала в проекте по переработке сельскохозяйственных отходов, мы столкнулись с этой проблемой. Изначально мы выбрали штаммы, которые хорошо работали в лабораторных условиях. Но при масштабировании процесса и работе с реальными, непредсказуемыми отходами, эффективность значительно снизилась. Пришлось экспериментировать с различными штаммами и оптимизировать процесс ферментации. В итоге, удалось добиться приемлемых результатов, но это потребовало значительных усилий и времени.

Еще один важный момент – это состав отходов. Просто смешать все подряд – это не вариант. Разные отходы требуют разных микроорганизмов и разных условий ферментации. И, что немаловажно, в смешанных отходах могут содержаться токсичные вещества, которые препятствуют процессу ферментации или загрязняют конечные продукты. Поэтому, предварительная сортировка и обработка отходов – это обязательный этап.

И не стоит забывать о дальнейшем использовании биогаза и биоудобрений. Для биогаза необходима система хранения и использования энергии (например, для отопления или производства электроэнергии). Для биоудобрений – система их хранения и внесения в почву. Отсутствие такой инфраструктуры может существенно снизить экономическую эффективность проекта.

Несмотря на все сложности, китайский опыт аэробной ферментации показывает, что это перспективное направление для развития российской экономики и сельского хозяйства. Особенно актуально это в контексте растущей потребности в экологичной переработке отходов и возобновляемых источниках энергии.

В России, как и в Китае, важным направлением развития является создание эффективных и экономичных систем сортировки отходов. Это позволит обеспечить более качественный сырьевой поток для ферментации и снизить затраты на обработку.

Также, важно развивать отечественную научную базу и создавать новые штаммы микроорганизмов, адаптированных к российским условиям. Это позволит повысить эффективность процесса ферментации и снизить зависимость от импортных технологий.

Например, ООО Сычуань Еьцзе Экологических и Технологий активно сотрудничает с российскими исследовательскими центрами, что может стать хорошей платформой для обмена опытом и совместных проектов. Но для этого необходимо создать благоприятную среду для международного сотрудничества и упростить бюрократические процедуры.

В заключение, хочу подчеркнуть, что внедрение аэробной ферментации в России – это долгосрочная и сложная задача, которая требует комплексного подхода и значительных инвестиций. Но при правильном планировании и реализации, это может стать эффективным способом решить проблему утилизации отходов, обеспечить устойчивое развитие и создать новые рабочие места.

Мы, в ООО Сычуань Еьцзе Экологических и Технологий (Yejie), считаем, что российский рынок обладает огромным потенциалом для развития этой технологии, и готовы к сотрудничеству с российскими партнерами.